Quanto mais mortos, mais distantes ficamos da realidade material traduzível pela quantificação

Historiadores da Matemática afirmam que a invenção dos números foi estimulada por necessidades contábeis. Seria o caso dos famosos tokens escavados em Uruk, na Mesopotâmia: cerca de três mil anos antes de Cristo, objetos de argila com diversos formatos (cones, discos, cilindros, etc.) eram usados para expressar quantidades.

Professor Alexandre Santos de Moraes[1] Professora Caroline Lacerda de Deus[2]

Ignoramos a correspondência exata, mas o método funcionava mais ou menos assim: um token cônico poderia servir de símbolo para representar três sacos de cevada, ao passo que um cilíndrico representaria dez. Dispostos lado a lado, três cones e dois de cilindros representariam algo como 29 sacos de cevada. Esses objetos, portanto, faziam um processo de substituição conceitual: um escriba minimamente treinado poderia reconhecer, num átimo, a quantidade de produtos que eventual soma de tokens indicasse.

O sistema se tornou mais sofisticado com a invenção da escrita e passou a dispensar o uso desses objetos. Bastava anotar (em papiros, pedras, tabletes de argila etc.) um símbolo que cumpria a função dos antigos tokens mesopotâmicos. Existiram inúmeros sistemas de numeração, mas o que se firmou globalmente foi o que utiliza algarismos indo-arábicos. Ele exige apenas dez símbolos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) para expressar qualquer quantidade, razão pela qual é também chamado sistema decimal. O método é simples e eficiente, sobretudo por manejar as quantidades em função da posição que esses números ocupam. O valor do número “1” é diferente em “15” e “2001”: no primeiro caso, indica “10”, ao qual é apensando o “5” para formar “15”; no segundo, indica apenas uma unidade que foi adicionada ao “2000”.

Mesmo o leitor pouco habituado ao universo da matemática deve conhecer a quantidade insofismável de questões que se desdobram com o refinamento desse processo de abstração. Não nos referimos apenas às famosas operações que são feitas a partir deles e que não precisam, para existir, de qualquer referente no mundo material. Assim, na base de tudo quanto é soma e equação, integral e divisão, derivada e multiplicação, há um “real matemático” que se impôs como resultado do desenvolvimento científico. Ele nos privou da exigência de buscar, em todo número, o objeto ou quantidade correspondentes. Se, para a Ciência, foi uma necessidade que se deu ao longo de seu desenvolvimento, para a vida em sociedade esse movimento se tornou fonte de possíveis e perigosos enganos.

Letargia na pandemia

Essa pode ser uma das explicações possíveis para a letargia diante dos números da pandemia. Números menores parecem chocar mais do que números maiores. Especialistas em etnomatemática devem discorrer sobre esse fenômeno com mais competência, mas arriscamos dizer que essa percepção se desenvolve com as práticas cotidianas. Em nossa rotina, não estamos habituados a manipular números muito grandes. A quantia que se lê no extrato da conta corrente não exige grande familiaridade com a casa dos milhares; não nos programamos para comprar três toneladas de feijão ou a beber 758.432 litros d’água além dos dois recomendados por dia. Números de telefone não expressam quantidade, assim como os dos canais de TV. Um litro faz mais sentido que mil mililitros. Quando se olha o relógio e vê que são 15h, deduz-se a posição que estamos no curso do dia, e não que se passaram 54.000 segundos desde 0:00h.

Em suma, há certa tendência de que a abstração matemática aumente com a quantidade. Quando se lê que 30 pessoas morreram, temos mais facilidade em imaginar o significado e impacto da morte do que quando lemos que morreram 50 mil. Convivemos facilmente com 30 pessoas. Podemos fechar os olhos e imaginá-las lado a lado, produzindo uma imagem mental bem acurada do espaço que ocupam em uma superfície. A tarefa se torna mais difícil diante da cifra de 50 mil. Imaginar 30 sepulturas dispostas uma do lado da outra é tarefa simples; imaginar 50 mil é bem mais complicado.

A cilada que essa situação provoca é tão curiosa como trágica: quanto mais mortos, mais se caminha em direção a essa abstração que dilui os números em símbolos amorfos e pouco eloquentes. Quanto mais mortos, mais distantes ficamos da realidade material traduzível pela quantificação e mais nos aproximamos desse “real matemático”, marcado pelo valor do número em si, e não pelo que ele traduz.

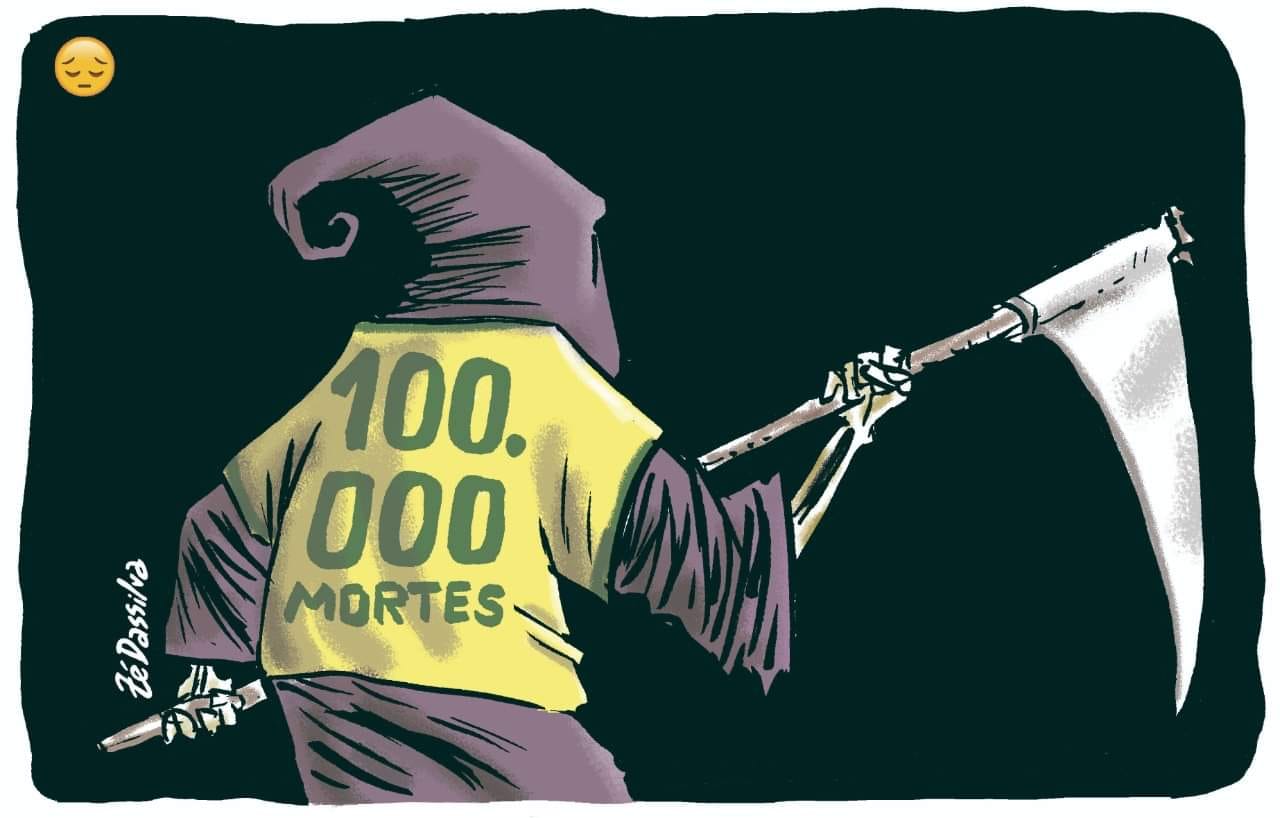

Muita gente percebeu esse fenômeno. Nas redes sociais e nas mídias hegemônicas, busca-se estratégias para aquecer a frieza dos números. A comparação é uma delas. No dia 8 de agosto de 2020 atingimos o número assustador de 100 mil mortos, que é simbólico, em parte, porque exige a utilização de novo dígito. Cem mil é muita gente, tanta que é difícil imaginar. Cem mil é, por exemplo, o número de brasileiros e brasileiras que se reuniram no Rio de Janeiro em 26 de junho de 1978 para protestar contra a ditadura-militar. Cem mil é o número aproximado de mortos com a explosão da bomba atômica em Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945. Cem mil foi o número de torcedores num Maracanã lotado que assistiram a vitória de 2 x 0 do Brasil sobre o Uruguai nas Eliminatórias de 1993. Cem mil é, enfim, o número de mortos em apenas cinco meses de epidemia do novo coronavírus no Brasil. De cada 7,3 mortos pela doença no mundo, um é brasileiro.

Tragédias históricas

Se esses números não são suficientes para dimensionar o terrível cenário que vivemos, comparemos com o número de vítimas de tragédias que chocaram o país e que não podem cair no esquecimento. Incêndios, por exemplo. Um dos mais famosos deve ser o incêndio do Gran Circus Norte-Americano, em Niterói (RJ). Morreram 503 pessoas nessa tragédia ocorrida em 1961. Um cemitério teve de ser ampliado e outro integralmente construído para sepultar as vítimas. No estádio Caio Martins, dezenas de carpinteiros fabricavam caixões para acomodar os cadáveres. Também foi muito conhecido o incêndio do Edifício Joelma, em São Paulo, ocorrido em 1º de fevereiro de 1974 e que deixou 187 mortos. Dois anos antes, também em São Paulo, o incêndio no Edifício Andraus fez 16 vítimas fatais. Em 1984, o incêndio na Vila Socó, em Cubatão, vitimou 93 pessoas. Outro incêndio recente que produziu enorme comoção nacional ocorreu em 2013, na Boate Kiss, em Santa Maria (RS). Foram 242 mortos.

Somados, esses incêndios totalizam 1.041 vítimas fatais. São 17 mortos a menos do que o coronavírus levou de nós apenas no dia 7 de agosto de 2020.

Convém não esquecer também os acidentes aéreos, acontecimentos que provocaram enorme repercussão. Em 2009, a queda da aeronave da Air France matou 228 pessoas. Em 1973, o acidente com boeing da Varig em Paris matou 123 pessoas. O acidente com o Fokker 100 da TAM, ocorrido em 1996, provocou 99 mortes. Em Congonhas, acidente aéreo em 2007 deixou 199 mortos. O mais recente, que vitimou 71 pessoas, foi a queda do avião da Chapecoense na Colômbia, ocorrido em 29 de novembro de 2016.

Esses acidentes aéreos provocaram ao todo 720 óbitos. O total representa menos da metade do número de mortos pelo novo coronavírus em 5 de agosto de 2020, quando morreram 1.469 brasileiros e brasileiras.

Também não se pode esquecer de tragédias ambientais, provocadas pela exploração desmedida com a anuência negligente e cúmplice das autoridades competentes. Em Brumadinho (MG), no dia 25 de janeiro de 2019, uma barragem sob responsabilidade da Vale rompeu e vitimou 270 pessoas. Quatro anos antes, na também cidade mineira de Mariana, rompimento de barragem com características similares ceifou 19 vidas. Em 2011, deslizamentos na região serrana do Rio de Janeiro ocuparam a mídia nacional e internacional. Ao todo, calcula-se que 917 pessoas tenham morrido com a tragédia. Em abril de 2010, na cidade de Niterói (RJ), um deslizamento ocorrido no Morro do Bumba deixou 48 pessoas mortas. Em 2008, inundações em Santa Catarina mataram 135. Em Caraguatatuba (1967), enchentes e deslizamentos mataram 436 pessoas. Outras tantas poderiam e deveriam ser lembradas, mas essas parecem representativas do longo inventário de desastres brasileiros.

Esses acontecimentos totalizam 1.824 mortes, quase o mesmo número de novos casos do coronavírus registrados em 14 de abril de 2020.

Massacres

Por fim, não se pode ignorar os massacres ocorridos pela sanha autoritária do Estado. Também são muitos. Recordemos apenas de três. Em 1993, policiais militares atiraram contra jovens em situação de rua que dormiam na escadaria da Igreja da Candelária, no Centro do Rio de Janeiro. Foram oito mortos. Sete pessoas foram condenadas e suas penas, somadas, ultrapassaram 700 anos de reclusão. Todos estão em liberdade. Um ano antes, em São Paulo, também policiais militares praticaram o que ficou conhecido como Massacre do Carandiru. No total, 111 pessoas morreram. O responsável pela operação, coronel Ubiratan Guimarães, foi inicialmente condenado a 632 anos de prisão. A sentença, no entanto, foi revogada e ele permaneceu em liberdade até 2006, quando foi morto com um tiro no abdômen. Por fim, e não menos importante, é necessário recordar os mortos pela ditadura militar brasileira (1964-1985). Segundo o relatório da Comissão Nacional da Verdade, 434 vidas foram ceifadas pela repressão. Os responsáveis seguem morrendo sem pagar pelos seus crimes.

Apenas nesses três casos, soma-se 553 mortos, o mesmo número de pessoas vitimadas pelo novo coronavírus em 6 de abril de 2020, ou seja, bem no início da pandemia.

O engano dos números parece melhor resolvido quando colocado em perspectiva, mas nada acontece sem risco. Um leitor com inteligência abaixo da média poderia acompanhar os exemplos acima e pensar não que a pandemia está sendo tragicamente subestimada, mas que nossas tragédias anteriores não foram tão expressivas assim. O Brasil já não nos permite colocar mau-caratismo em dúvida, tampouco o desapreço sádico pela vida de quem, quase sempre, se diz seu defensor antes mesmo do nascimento. Mas há também quem não apoia genocídios e permanece refém do engano dos números, e isso acontece por uma razão que excedente a matemática: números simbolizam quantidades, mas não é sua vocação registrar o luto e sofrimento do referente a que fazem menção.

A realidade da vida não é a realidade da matemática. Na vida, muitas coisas são explicáveis em termos matemáticos, mas os termos matemáticos são demasiado pobres para traduzir toda a complexidade da vida. Do ponto de vista comunicacional, não parece existir tarefa mais importante nesse momento do que a de demonstrar a dor que os números escondem. É preciso traduzi-los em gráficos, fazer comparações e mobilizar todo recurso didático disponível para gerar a sensibilidade que conforta, a disciplina que contém o avanço da doença e a indignação que nos anima a enfrentar a anestesia moral que também nos contamina. Sabe-se, muito naturalmente, que nada que é humano tem uma explicação monocausal.

Na base de nossa letargia não mora apenas o engano dos números, mas os esforços que o governo federal tem feito para disseminar ainda mais a doença, os discursos genocidas alinhados ao de Bolsonaro que ecoam das redes sociais ao púlpito de algumas igrejas, o negacionismo científico, a indiferença patológica com a morte, a dura capacidade de conviver com desgraças e, não menos importante, o impulso eugenista que grassa em tempos de fascismo. Para combater esses inimigos, a Matemática entrega suas armas à Política.

O mundo material, onde pessoas morrem e sofrem, não é o mundo dos cálculos diferenciais. Caso fosse, poderíamos expressar esse mundo em uma equação que, resolvida, solucionaria todos os nossos problemas ou que, no limite, permaneceria insolúvel, como fascinante mistério que um dia chegaria ao fim e nos conduziria a um futuro redentor. Mas a realidade da vida não é, definitivamente, a realidade da Matemática.

[1] Professor do Departamento de História e do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense.

[2]Professora de Matemática da Fundação Municipal de Educação de Niterói (RJ) e da Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo (RJ).